Disclaimer : ce qui suit est un billet d’humeur dans lequel j’exprime par certain côté une certaine radicalité. Ce sont des réflexions personnelles que je creuserais plus tard dans des billets plus élaborés.

En juin 2022, je me suis retirée du conseil d’administration de Designers Ethiques suite à un profond désaccord. Nous fûmes deux à partir, très mécontents de la politique générale de l’association, de sa vision et d’autres éléments. Le principal point d’achoppement était l’orientation prise avec la publication du guide d’écoconception numérique. Je l’avais qualifié personnellement de cautère sur une jambe de bois et si ça nous donnait bonne conscience, ça ne faisait absolument pas avancer le débat sur notre rapport au numérique. Au contraire, c’était se donner bonne conscience pour un résultat et un impact quasi-nul.

Entre temps, l’ARCEP et l’Ademe ont sorti leur rapport sur l’empreinte environnementale du numérique à horizon en 2020, 2030 et 2050. Les propos tenus dans cette étude corroboraient la réflexion que nous menions avec mon camarade démissionnaire : l’éco-conception numérique était un pis-aller et n’allait strictement rien résoudre. On nous a rétorqué à l’époque que c’était une première étape pour faire prendre conscience aux gens de la nécessité de concevoir des sites web et des apps plus sobrement. Concevoir des sites plus légers, beaucoup moins énergivores, ne fera pas baisser le bilan carbone si derrière les usages ne changent pas.

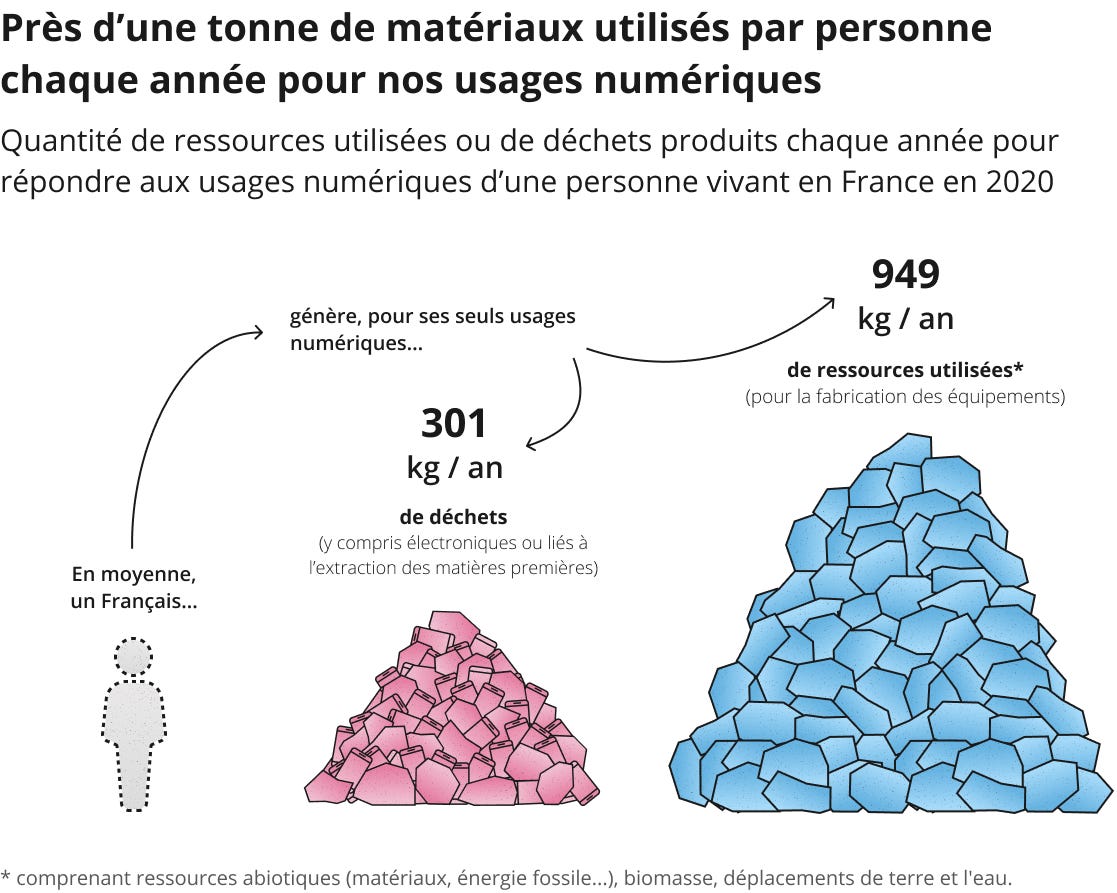

Qui plus est, comme j’aime à le rappeler, le numérique n’est pas un artefact dématérialisé et évanescent, son infrastructure est faite de fils, d’écrous et de boulons et ça engrange énormément de déchets, comme le montre ce graphique ci-dessous :

Tentative avortée de définition du numérique

Ce simple graphique devrait nous faire réfléchir et surtout nous faire poser les bonnes questions : qu’est-ce en réalité le numérique, ce mot-valise, fourre-tout, mal défini, qui regroupe aussi bien des techniques que des usages ? A mes yeux, il cache une réalité souvent incomprise entre fascination pour ses fausses promesses de progrès et véritable cache-misère du tout capitalisme. Le numérique, c’est aussi des modes d’organisation et des moyens techniques, dont la principale orientation politique aujourd’hui est de nous surveiller et de capter nos données, quand on ne nous traite pas d’apprenti-terroristes car nous utilisons WhatsApp ou Telegram.

Le numérique, ce n’est dons pas uniquement le site web que je consulte, mon smartphone ou encore ma console de jeux. Dans un monde où désormais tout est traduisible en langage binaire (même notre intelligence), sa numérisation s’accompagne de bouleversements politiques, économiques, sociaux et environnementaux auxquels, j’ai souvent fait écho dans cette newsletter.

Et ces bouleversements ne sont pas positifs. Ils nous ont littéralement aliénés.

Bref, quand nous parlons de numérique, on s’attaque à quoi en fait ?

Tenter de maîtriser le numérique

Si je reprends l’étude de l’Ademe et de l’ARCEP, leurs conclusions sur l’impact environnemental du numérique, si rien n’est fait d’ici 2030, est néfaste. Cependant, les propositions pour y remédier sont franchement risibles. Elles ne s’attaquent qu’à la partie immergée de l’iceberg, en ignorant tout le reste.

“Face aux désastres humains et environnementaux, la réponse n’est plus de se poser la question du nécessaire et du superflu, de la finalité de la consommation, de la multiplication de certaines techniques et du fait qu’elles deviennent soudainement indispensables alors qu’elles existent depuis moins d’un quart de siècle. Il s’agit simplement d’avoir “moins d’impact ““. De trouver une alternative “plus verte “, constatent justement Julia Laïnae et Nicolas Alep dans leur ouvrage Contre l’Alternumérisme.

Et je rajouterai de trouver une alternative plus “responsable”. Tout comme le capitalisme vert ou le développement durable, le numérique responsable est une construction politique qui ne veut rien dire.

Les propositions de l’Ademe et de l’Arcep sont de ce registre. Ils ne dénoncent pas la course à l’échalote au haut débit ; ils ne dénoncent pas l’impact social dans les pays émergents de l’extraction des métaux ; ils ne dénoncent pas les impacts environnementaux de la société de surveillance qu’on veut nous imposer en installant des mouchards dans nos smartphones, etc…

Leur propositions ne résolvent rien car ils ne s’attaquent pas frontalement à la question : avons-nous besoin du numérique ?

Politiser le renoncement au numérique

Je fais mienne le propos d’Alexandre Monnin en piquant le titre de son essai.

Il s’agit ici de commencer un début de réflexion. Loin de moi l’idée d’être tout de suite exhaustive et catégorique dans mon propos.

Nous sommes face à une équation étrange, liée à ce qui a marqué notre ADN depuis quelques siècles, un mal anthropologique : nous aimons le changement, même quand ça dégénère. Faire pause ou même envisager à reculer, nous avons du mal même s’il existe quelques contre-exemples, comme les lois sur la bioéthique et le clonage humain. Mais ils sont hélas trop peu nombreux.

Renoncer au numérique doit être avant tout un débat démocratique. Et même si nous avons perdu une première bataille, on ne peut se résoudre à laisser la Big Tech et nos États incompétents nous imposer leurs modèles civilisationnels. Mais ça passe aussi par être en capacité d’accepter nos propres dissonances cognitives en la matière. Et ça, ce n’est pas la partie la plus facile.

Il faudra admettre aussi que sur les infrastructures, nous avons perdu définitivement la main. Ces structures ne sont pas réappropriables, tant qu’existeront les rapports de domination et d’exploitation. Imaginer que, nous, citoyen·ne·s seront consulté·e·s pour la pose de câbles sous-marins ou pour décider que l’exploitation des mines de cuivre en RDC doit être écologique est un leurre complet.

Alors par quoi commencer ?

Le débat est ouvert.