Posons-nous un instant.

La technologie est une mythologie. Une mythologie savamment construite depuis plus de 300 ans grâce aux différents acteurs du siècle des Lumières. Elle s’est développée par tout un écheveau en isme dont le fil conducteur fut l’humanisme et ses corolaires discriminatoires et géopolitiques : sexisme, colonialisme et racisme.

Ces traits ont perduré et perdurent encore aujourd’hui.

Cette mythologie a nié aux savoirs locaux toute existence. Elle les considéraient comme primitifs. Elle a tenté de faire table rase ces traditions pour alimenter sa propre vision et imposer par la force une conception qui s’est voulue universelle et surtout unilatérale. Cette mythologie nous a éloigné de notre environnement immédiat ; nous avons coupé volontairement les ponts avec le reste du monde vivant, l’exploitant à outrance.

Aujourd’hui, le constat est que l’humanité est confrontée à un avenir de plus en plus incertain, à des événements climatiques imprévisibles, à une extinction de masse d’espèces animales et à des défaillances dans les écosystèmes de plus en plus difficiles à contrecarrer. Désormais, notre rôle est donc de protéger ce qui peut l’être encore avec tout le monde, sans arrière-pensée et sourtout avec beaucoup d’humilité.

La technologie fut notre boussole à nous autres Européens, avant de devenir celle du monde occidental puis du monde entier. Le progrès est toujours à portée de main et nous fonçons continuellement tête baissée pour espérer connaître un avenir meilleur…

PAUSE

Ce Nouveau Monde que nous cherchons à conquérir en permanence est en fait un monde très ancien. Chaque jour de chaque année, pendant des millénaires, les peuples indigènes ont (et continue) interagi avec l’environnement qui les entouraient. Ils ont transformé des racines, des baies, des pousses, des os, des coquillages et des plumes en médicaments, des repas, des arcs et des paniers et ont atteint une intimité avec la nature, inégalée jusqu’alors.

La TEK (Traditional Ecology Knowledge) est un champ disciplinaire de l’anthropologie américaine, elle a pour principale fonction d’étudier ces relations si particulières que les peuples indigènes ont noué avec la nature.

Lorsque les Européens colonisèrent les Amériques, ils ont décrit ces terres comme un Eden sauvage, une terre d’abondance où il suffisait de se baisser pour récolter la nourriture mais en réalité, ces paysages si productifs et si diversifiés étaient le fruit d’un travail minutieux des peuples indigènes, le résultat de pratiques sophistiquées et complexes de récoltes et de gestion. Ces traditions se sont perpétuées entre les générations et aujourd’hui, grâce à ce champ disciplinaire, on leur accorde une attention particulière.

Un peu d’histoire

Les premières études systématiques des savoirs traditionnels ont été menées en anthropologie. Les connaissances écologiques ont été étudiées sous l’angle de l’ethnoécologie, « une approche qui se concentre sur les conceptions des relations écologiques d’un peuple ou d’une culture », afin de comprendre comment les systèmes de connaissances ont été développés. Harold Colyer Conklin, un anthropologue américain, a été le pionnier de l’ethnoscience, il a ainsi pris l’initiative de documenter les manières qu’ont les indigènes de comprendre le monde naturel. Conklin et d’autres ont montré que les peuples traditionnels, tels que les horticulteurs philippins, possédaient des connaissances remarquables et exceptionnellement détaillées sur l’histoire naturelle des lieux où ils résidaient. La participation directe à la cueillette, à la fabrication de produits à partir de plantes et d’animaux locaux et à leur utilisation a créé un schéma dans lequel le monde biologique et le monde culturel étaient étroitement liés.

Au milieu des années 1980, un nombre croissant d’ouvrages sur les connaissances écologiques traditionnelles documentaient à la fois les connaissances environnementales détenues par divers peuples autochtones sur la question. L’essor des savoirs écologiques traditionnelles (SET) de cette époque a conduit à la reconnaissance internationale de leurs applications potentielles dans les pratiques de gestion des ressources et le développement durable. Le rapport de 1987 de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement reflète le consensus de l’époque. Le rapport souligne que les succès du 20e siècle (baisse de la mortalité infantile, augmentation de l’espérance de vie, augmentation de l’alphabétisation et de la production alimentaire mondiale) ont donné lieu à des tendances qui ont entraîné une dégradation de l’environnement « dans un monde de plus en plus pollué et aux ressources de plus en plus réduites », mais que les modes de vie traditionnels restaient porteurs d’espoir. Le rapport déclare que les peuples tribaux et indigènes ont des modes de vie qui peuvent fournir aux sociétés modernes des leçons sur la gestion des ressources dans les écosystèmes complexes des forêts, des montagnes et des zones arides.

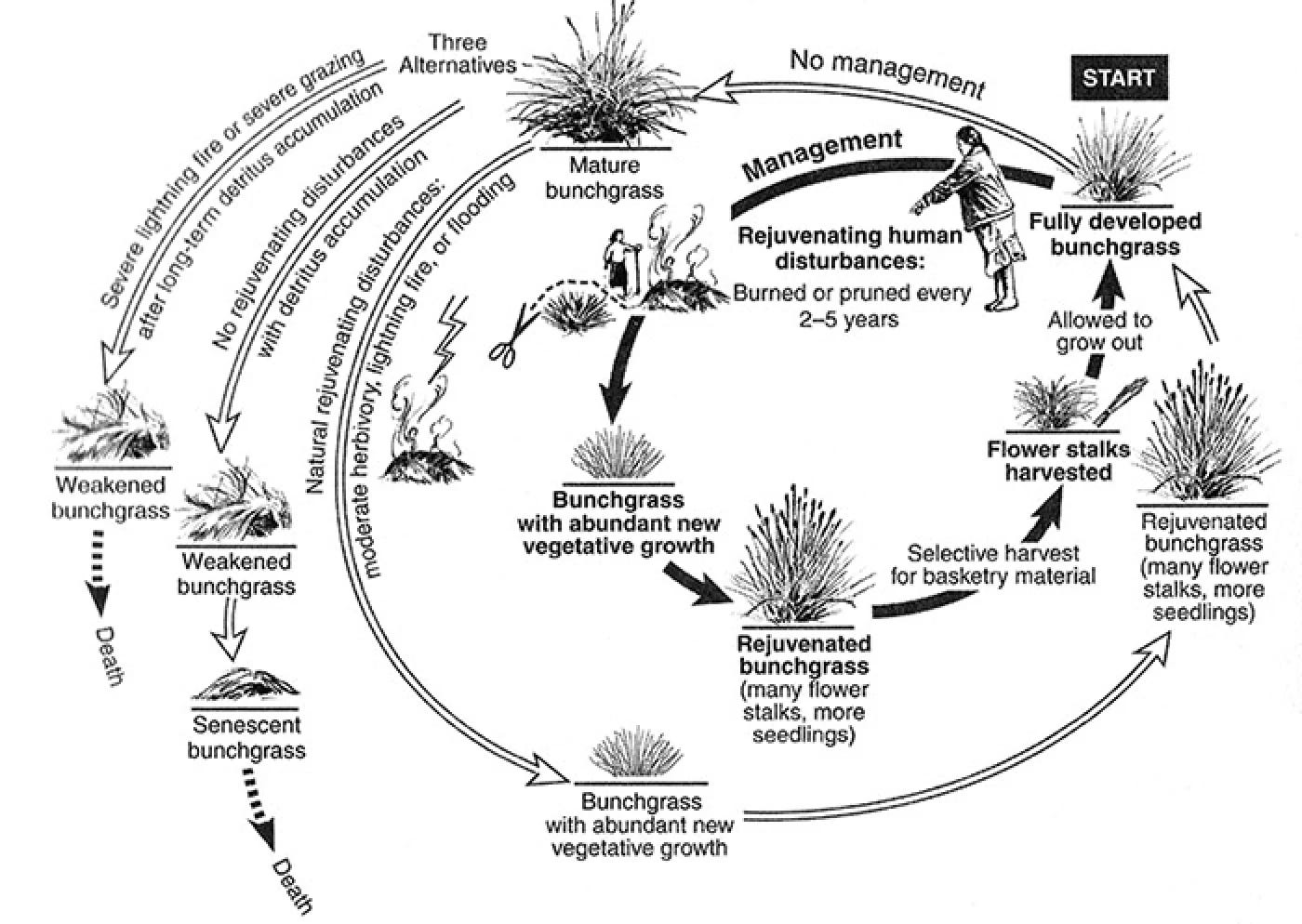

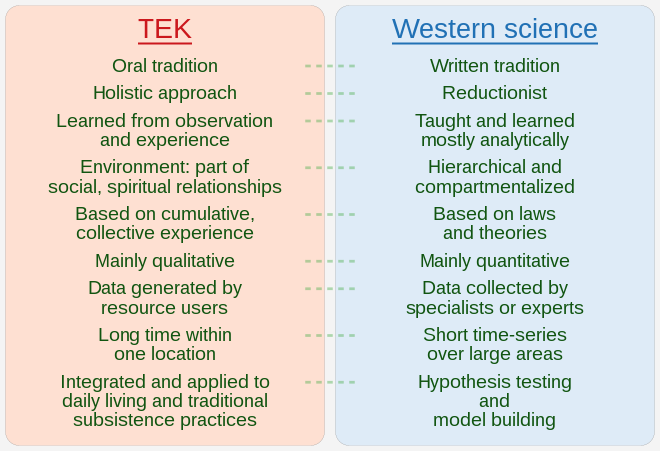

Au coeur de la TEK : la gestion des écosystèmes

C’est avant tout une approche multiforme et holistique de la gestion des ressources naturelles. Cette gestion intègre à la fois la science et les connaissances écologiques traditionnelles pour collecter des données à partir de mesures prises sur le long terme, ce que la science ne peut pas faire. Pour ce faire, les scientifiques et les chercheurs collaborent avec les populations autochtones dans le cadre d’un processus décisionnel consensuel, tout en répondant aux besoins socio-économiques, politiques et culturels des générations actuelles et futures. Le savoir autochtone a développé une manière de gérer la complexité tandis que la science occidentale dispose des techniques et des outils. Il s’agit d’une bonne relation qui permet d’obtenir de meilleurs résultats pour les deux parties et pour l’environnement. Le danger d’une telle collaboration est que les nations n’en profitent pas équitablement, voire pas du tout. Les connaissances indigènes ont souvent été utilisées sans consentement (appropriation culturelle), reconnaissance ou compensation.

Quelques exemples

Les ponts de racines vivantes

Dans les régions montagneuses du nord-est de l’Inde, le peuple Khasi construit et entretient depuis des centaines d’années des ponts de racines vivantes à partir des racines aériennes des figuiers à caoutchouc. Ce pont est formé en guidant les racines élastiques du figuier à travers un cours d’eau, puis en laissant les racines se développer et se renforcer au fil du temps jusqu’à ce qu’elles puissent supporter le poids d’un être humain. L’élasticité des racines de cet arbre fait qu’on peut le manipuler facilement et encourager la formation du pont par petite touche, au moment opportun, que ce soit à la main ou à l’aide d’un échafaudage. Comme ils sont fabriqués à partir d’organismes vivants et en croissance, la durée de vie utile de tout pont de racines est variable. On pense que dans des conditions idéales, un pont racine peut durer plusieurs centaines d’années. Tant que l’arbre à partir duquel il est formé reste en bonne santé, le pont s’auto-renouvellera naturellement et s’auto-renforcera au fur et à mesure que les racines qui le composent s’épaissiront.

La milpa ou le forêt-jardin des Mayas

L’homme vit et modifie les écosystèmes sous la canopée de la forêt maya depuis des milliers d’années. Le système agroécologique le plus connu de cette ancienne civilisation, qui reste au cœur des pratiques agricoles traditionnelles, est la milpa. Plus qu’une production alimentaire durable, il s’agit d’un système sophistiqué de gestion des ressources , pratiqué depuis des millénaires. Tirée de l’expression nahuati mil-pa, qui signifie champ cultivé, la milpa décrit une polyculture en plein champ centrée sur la production de maïs qui alterne avec la végétation des forêts, selon un cycle de dix à vingt-cinq ans. La milpa a ainsi façonné les écosystèmes forestiers sans jamais utiliser d’engrais ni de pesticides, en s’appuyant plutôt sur la succession des forêts. la milpa est un espace cultivé évolutif qui mêle donc des végétaux adventices, naturellement présents dans les milieux, et des plantes vivrières, médicinales, condimentaires, textiles, etc. sélectionnées par l’humain.

Des exemples comme ceux-ci, il y en a des centaines de par le monde. Prenons-un dernier avec les canaux souterrains d’irrigation ou Qanat développés en Perse. Cet ouvrage destiné à la captation d’une nappe d’eau souterraine et l’adduction d’eau vers l’extérieur, qui se compose d’un ensemble de puits verticaux (accès, aération) reliés à une galerie de drainage légèrement en pente qui achemine l’eau vers des citernes ou une exsurgence. Pour les populations de régions arides ou semi-arides, un qanat constitue une source d’eau constante et régulière, quelle que soit la saison, et il permet par exemple l’irrigation de cultures agricoles.

Vers une nouvelle mythologie ?

À l’ère de l’Anthropocène, l’impact de l’humanité sur la planète est indéniable. Qu’ils soient détruits ou préservés, tous les systèmes écologiques sont affectés par l’action de l’homme. Nous sommes à la croisée des chemins : soit nous continuons à avoir une vision étroite de la technologie, fondée sur notre éloignement de la nature, soit nous reconnaissons que ce n’est qu’une façon, et non la seule, pour l’homme de vivre. Les designers d’aujourd’hui comprennent l’urgence de réduire l’impact négatif de l’humanité sur l’environnement, mais ils perpétuent la même mythologie qui repose sur l’exploitation de la nature. Nous présentons la nature à la fois comme une force menaçante qui se venge de nous et comme une figure délaissée qui s’abandonne à notre sauvegarde grâce à une innovation technologique intelligente. En continuant de construire des infrastructures à tout va et de nous appyer sur une vision solutioniste issue de la high tech, nous ignorons des connaissances millénaires sur la manière de vivre en symbiose avec la nature.

La TEK nous prouve que notre survie ne dépend pas d’une connaissance supérieure, mais de symbiose. Nous devons élargir notre définition de la technologie durable pour l’englober et, ce faisant, modifier l’effondrement qui s’annonce. En reconnaissant nos erreurs, nous pouvons passer d’une position d’autorité sur la nature à une position de collaboration avec elle. Cela implique d’intégrer toutes les nuances ques les peuples indigènes ont su développer durant des millénaires.

Compte tenu de l’élévation drastique du niveau de la mer, des tempêtes récurrentes et d’autres effets imprévisibles du changement climatique, les infrastructures statiques se sont révélées être une réponse limitée au changement dynamique. Sans la mise en œuvre de systèmes souples utilisant la biodiversité comme élément de base, ces infrastructures restent intrinsèquement non durables. Nous devons commencer à raconter une mythologie émergente, mais ancienne, de la technologie, une mythologie dans laquelle le progrès ne se trouve pas simplement dans notre fascination pour l’avenir.